五節句祝いの中で一番始めにくる1月7日は

一年の無病息災を祈願しながら

春の七草を粥にして頂く行事です

五節句祝いは日本の伝統的な文化でもあるので

このページでは

春の七草について歴史や由来について

まとめてみました

それでは

いってみましょう~

当サイトは商品のプロモーションを含みますはじめまして、サイトへご訪問下さりありがとうございます。このページを書いているのは、愛知県の田舎でほぼ毎日畑家庭菜園をしている主婦です。幼い頃から身近だった畑を2019年暮れから再開。当サイトは2023年8月から開設し、わたし個人の主観や経験した内容がベースです

✅春の七草、七草粥の由来

古来日本には

新春に若菜を食べると邪気が払われ、病気が退散する

と考えられていました

年の初めに雪の間から芽を出した若菜を摘む

「若菜摘み」という風習が

宮廷貴族の行事にはあったそうで

平安時代中期には

’枕草子’の中に若葉摘みが残っていたり

鎌倉時代には光孝天皇の百人一首の歌には

君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ

古今集二一番

が残されています

宮廷貴族の行事だったため

鎌倉時代では一般庶民に広まっていなかったようですね

今のような七草粥として世に広まり始めたのは

室町時代頃といわれていて

江戸時代に武家から庶民へ浸透していったとあります

厳しい冬の外気にさらされて逞しく繁殖する草の種類が

平安時代から変わってないなんて!

なんだか神秘的です

昔から、生命力強い冬の草から

豊富な栄養を取り入れられるであろうと考えられてきた日本

これからも文化を暮らしに取り入れ

健やかな暮らしに役に立てたいものですね

✅五節句祝い、春の七草

春の七草は、五節句祝いの一つです

五節句祝いとは

1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日

このように

奇数の重なる旧暦日に

季節の植物をお供えして五穀豊穣、無病息災、邪気をはらう祈願です

春の七草だけなぜ1月7日なのでしょう

1日は元旦であり

その日はお正月で一年でも大きなイベントのため

1月7日になったとの説があるそうです

また五節句は

’五節供’とお供え物をする行事が由来ともいわれています

春の七草は食して無病息災を祈る【食の文化】に対し

秋の七草は見て楽しむ【鑑賞の文化】です

✅春の七草を摘む

春の七草は自然豊かな大地で収穫することができます

かつて自然豊かな日本には

春の七草をはじめ

豊かな野草が生い茂っていたことでしょう

近代化が進み、建物が立ちならぶと失われてしまった自然

そうなると野草たちは姿を消してしまいます

そんな中、今でも残る自然へ足を運んで

春の七草探し、貴重な時間になるかもしれません

とはいえ忙しい現代人には現実的ではないとおもうと

1月7日近くになるとスーパーで並ぶ七草粥セットをぜひ手にとって

五節句祝いで祈願するのも

いいかもしれません

フリーズドライも売られています

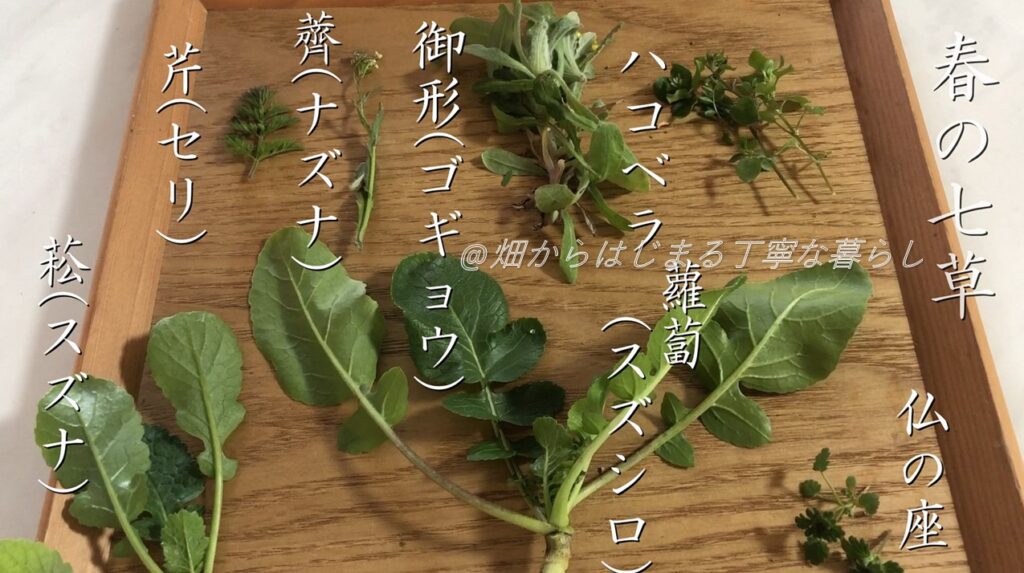

七草の種類はこちらです👇

※画像は配信者が山や畑での収穫物です。セリはニンジンの葉、ホトケノザは仏の座にて

✅春の七草を粥に調理しよう

春の七草粥を作ってみよう!

ということで

実は超簡単に作れます

👇こちらのページでまとめているので参考にしてみてくださいね

七草粥(がゆ)レシピ 作り方簡単

畑の春の七草で顆粒だし使わない無添加の七草粥作り!今年2024年1月7日人日の五節供(五節句)祝い|japanesefoodcooking|comfort food|죽|

さいごに

以上、春の七草の由来や歴史でした

歴史をたどってみると

約1200年以上も前から

春の七草はわたしたちご祖先の身近に存在していて

実際に収穫して食されていて

その野草たちが今も尚あの頃と同じ姿をして

ここに生きてくれているとおもうと

いかがでしょうか

なんとも感慨深いものがあります

※食すための七草を自然の場で収穫する際は、除草剤や排気ガス、ペットのお散歩道、環境問題にご注意ください。衛生面においても、安全面においても、影響はないと個人の確信が持てる場所での収穫を個人的にはおすすめします

野菜の栽培は風土、種子の種類、畑の土壌環境、また調理では衛生管理や調理場の環境の違いから、記事内と同じ結果にならない場合があります。予めご了承下さい人気ブログランキング

コメント