当サイトでは

✔ ほぼほったらかし栽培

という表現を記事内でたびたび使っています。このページでは’ほぼほったらかし栽培’ってなあに?についてまとめています

当サイトは商品のプロモーションを含みますお子様にも安心!”添加物不使用”のつくりおきおかずはじめまして、サイトへご訪問下さりありがとうございます。配信者は、愛知県の田舎で幼い頃から身近だった畑を2019年暮れから再開し、家庭菜園をほぼほったらかし栽培で野菜を育てている主婦です。当サイトは2023年8月から開設し、AIではなく私個人の主観や経験した内容を配信者本人が書いています(栽培エリア/中間地)

トップの画像は、にんにくの芽、サンチュ、サニーレタス、ジャガイモ、ソラマメ、キヌサヤ、ニンジン、アスパラガス、山菜のタケノコと玉ねぎの盛り合わせ。玉ねぎ以外がほぼほったらかし栽培で収穫できた野菜たちです。そもそも

ほったらかし栽培 とは文字の通り

ほったらかし = 放置、自然な 栽培方法です。家庭菜園者の方、もしくはいつか家庭菜園をかんがえている方にとってもしこれが現実にできるならいかがでしょうか?

本当に

ほぼほったらかし栽培で

野菜ができますか?

こんなご質問のほぼほったらかし栽培について、家庭菜園を続けている主婦がまとめています

家庭菜園を続けている配信者自身の理解、

というのを前提にご覧ください

✅ほぼほったらかし栽培って?

ほぼほったらかし栽培とは放置していても、もしくは自然にしていても野菜を生み出し続ける方法のこと

☝ほぼほったらかし栽培のキヌサヤ

ほぼほったらかしの逆は

ほったらかせない栽培方法

●野菜が大きく早く成長するような栄養や肥料を散布

●虫や野菜が病気にかかったら農薬を散布

●草が生えないように、もしくは生えたら除草剤を散布

●土壌調整を目的とした石灰など散布

などなど

必要に応じて定期的に行います。買い出しの労力、散布する手間、費用と何かとコストです。実はこれ、昨今主流な栽培方法で、ほったらかせない栽培です。その逆がほったらかし栽培です

✅ほぼほったらかし栽培、自然栽培(農法)との違いは?

ほぼほったらかし栽培とは、明確に定義づけられたものはありません。栽培者があくまで好んで行っている栽培方法です。では

自然栽培、自然農法は耳にしたことはないですか?

一部のスーパーでは ’無農薬野菜コーナー!自然派野菜コーナー’ を見かけるようになりました

野菜の袋に

✓ 自然農法で収穫しました

✓ 自然栽培で採れました

的な表示があれば、それを指しています。これってどういうこと?

そこで、自然農法を例に挙げてみますね

ほぼほったらかし栽培を説明するには、公益財団法人自然農法国際研究開発センターの概要が分かりやすいので一部引用させていただきます

自然農法とは、農薬や化学肥料に依存しない自然農法

んー

もう少し詳しく知りたいです

生命を生かし、より豊かにしようとする自然の働きを引き出し、永続的な生産を行うことが自然農法

食品の安全性や

環境問題を

危惧する視点から

成り立っています

ここで ’生命を生かし’ に違和感がありませんでしたか?

生命ってそもそも生きてるやん!

当たり前なことをなぜわざわざ明記するの?

一見、矛盾を帯びているようにみえますが、もし生命が生きられない=間違ったやり方で野菜を栽培して

※やり方によっては生命が生きられない場合がある

食品の安全性や環境問題を招くようなことがあるなら今一度見つめなおしてみましょうね、との注意喚起、とも取れます

そのくらい、家庭菜園でも自然破壊を招くような栽培方法があり得て、地球上に影響を及ぼし兼ねない、ともいえるのかもしれません。その点、自然農法はあくまで自然に寄り添った農法。自然の仕組みの中で人が栽培をさせてもらう、という方法なのでほぼほったらかし栽培とは何かをお伝えするには分かりやすいとおもい引用させてもらいました

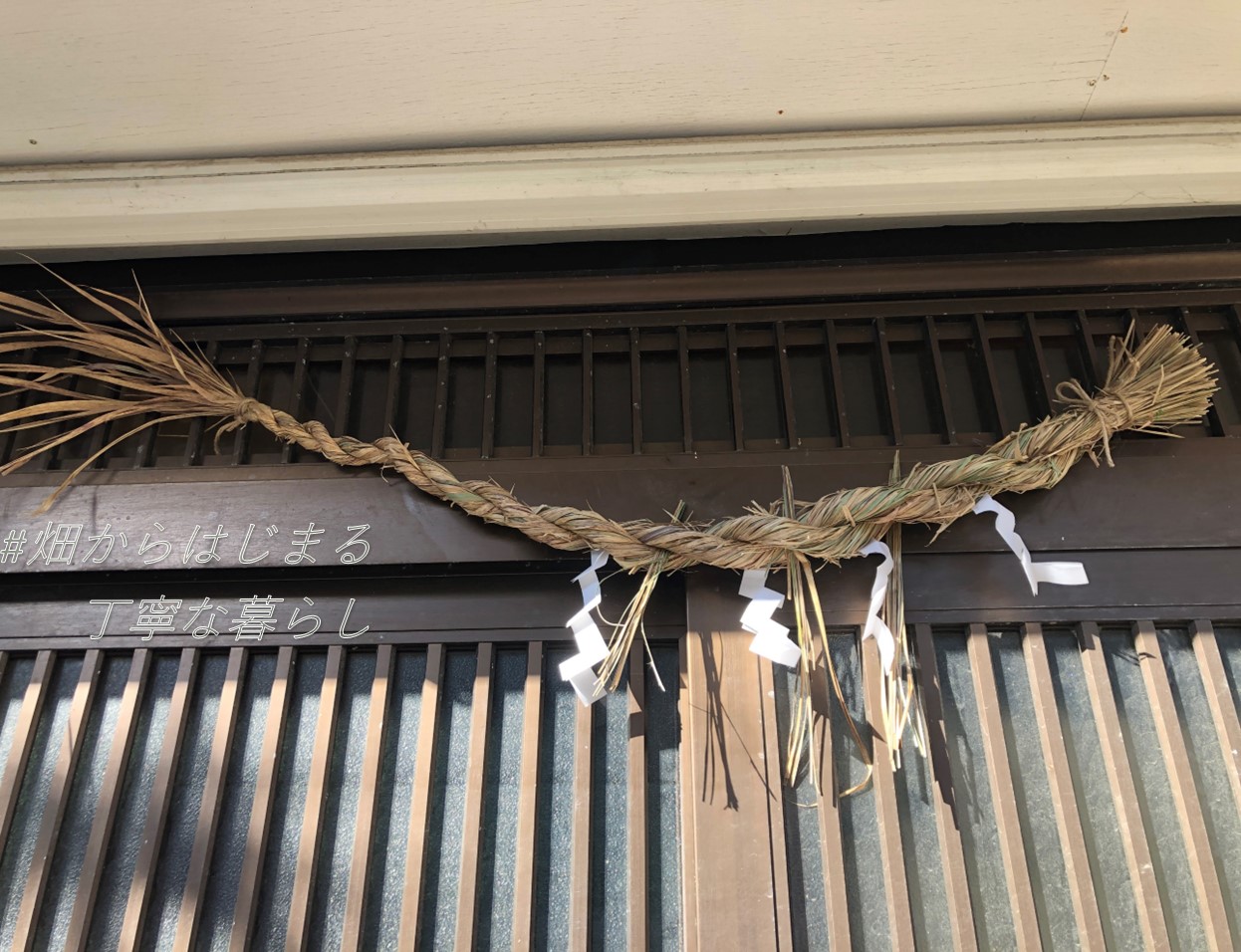

☝イネ科の草の中に埋もれて育つほぼほったらかし栽培の大根 撮影;2024.11

✅有機物も使わないの?

ここで、有機とは?

有機物とは、炭素を含む物質で土壌の肥沃、発酵を促すためにあえてヒトが手を施すことで

米ぬかやもみ殻やなんちゃら菌も有機に含まれます

☝イメージ画像

有機とはなんぞや、を知るのに分かりやすいサイトがあるので引用させていただきますね

日本では有機として表記できるものを国がJASというマークで定めています

知りたいJAS;食と暮らしの今が見えるWebマガジン2024年10月号

農林水産省;JASってどんな制度?

重複になりますが有機物とは、炭素を含む物質で

土壌の肥沃、発酵を促すためにあえてヒトが手を施すことで米ぬかやもみ殻やなんちゃら菌も有機に含まれます

有機物、との表記があるだけであんしんできる気がしてしまう…

ちなみにほぼほったらかし栽培では畑内で自然に生えている草を枯草にして土に混入したり、草マルチによく使いますが、これも有機です

ただ、前提には、あくまで畑に生えているもの、畑以外のものは基本使いません。先に自然農法を説明に使わせてもらいましたが認定された有機なんちゃらは、畑にない、とも捉えらえるので使いません

✅水やりは?

ほぼほったらかし栽培、水やりもしないよ!といいたいところ

ところが昨今、異常気象から雨が降らない日が続く現象が起きていまして土の乾燥は尋常じゃない状態です。ぎりぎりまで水やりは待ちますが、畑の様子を見ながら水やりをしています

ちなみに、自然を眺めていますと夏場ですが、明け方にかけて大気中に湿気を帯びた時間に野菜や草の葉の表面が湿気をキャッチして湿気が1摘の雫となって大地へポツン、という光景を目にすることができます

☝雨の日に窓で休憩中の蛙

自然放水している環境があるため基本、水やりはギリギリまで待ちます。にしても、自然界が自ら放水しているって神秘的ですよね

ということで、ほぼほったらかし栽培では基本水やりをしないというスタンスです

✅肥料をしないと栄養が草に取られるのでは?

これ、普通に家庭菜園者の先輩方からよく言われることですし、私自身も家庭菜園を始める前はそうおもっていました

いざ、家庭菜園を始めていきますと、ある疑問がわきました

肥料をしなくても、すくすく逞しく育っている植物がいるのにどうしてよ?!

それが

◎山菜

◎天然の果実や木の実

大自然が育む天然のものたちです。これらは人が何も与えずして毎年ちゃんと成長していますよね。節水が行われるほど雨が降らなくても、今年は実が少ないねえ、とはなっても、結実しない、とはなりません

話を先に戻しますと 草は生えていないの? いかがでしょう。山では、異常気象でからっからに乾燥しているのに草はそこらじゅうに逞しく生えているではありませんか!

つまり、共存共栄し合って育っている。となるとです

’野菜はなぜこんなにも手がかかるの?栄養を草が取っているんじゃないの?’

☝収穫した分葱

というのは理由にならない、と思えるのでした。必要だから草ってその場所に生えている、というのが理にかなっているというか、妙に腑に落ちてしまい

草は野菜の栄養を奪うことなく共存共栄している

ほぼほったらかし栽培では草は邪魔ものではなく、むしろとても大切に活かしています

✅ほぼほったらかし栽培、’ほぼ’には何か手がかかっているのでは?

ほぼほったらかし?

のほぼ、を敢えて記載するのは

厳密には手間がかかっているからです

☝草刈り中の配信者

畑に草が生えすぎてしまうと野菜の日照が妨げられてしまいますし、草に埋もれてしまうと、どこに野菜がいるのかまったく分からなくなります。それでは困るので、夏場は定期的に草刈りしています。またはタネや苗、球根を植える工程はありますし

☝必要であれば耕しますし

畝を整えることもあります。また、野菜によっては蔓が伸びるので

☝支柱を組んだり

寒い冬場に地表の温度が下げりすぎないようにトンネル栽培を設置することもあります

手がかかっていますよね

つまり、完全なほったらかし栽培、ではないのでほぼほったらかし栽培が正しいわけです

ほぼほったらかし栽培の

ほぼ、はこのような

工程を指しています

✅タネ蒔き

ほぼほったらかし栽培ならタネも蒔かないの?

となれば楽ちんですね。残念ながらそうはいきません。といってもタネを蒔かなくても自然に放たれた去年のタネが自然発芽してくれることがよくあります

アブラナ科やキク科、豆科、イネ科、ウリ科、キク科、ヒルガオ科、ネギ科の野菜たちは人がタネを蒔かなくとも自然に増えて、年々その規模は広がります

☝自然発芽した大根

タネを蒔いて栽培畝を整えれば、収穫時には楽でき、作業効率が上がります。そのためにほぼほったらかし栽培ではタネ蒔きします

✅収穫

ほぼほったらかし栽培 の中で、もっとも外せないのが収穫です。

ありがたい作業だし一番楽しい工程ですがたくさんの収穫に恵まれた場合は楽しめない工程、に変わるわけでして、猫の手も借りたいほどに。本当に大変なので・・・

ほぼほったらかし栽培で一番大変な作業は?と聞かれたら真っ先に収穫、と答えるでしょう

ありがたい

悩みですね

まとめ

以上、ほぼほったらかし栽培とはでした。いかがでしたでしょうか

■ほぼほったらかし栽培とは

●肥料や栄養、虫を駆除する農薬、除草または草を生えさせない薬、石灰の散布はしない

●JAS認定の有機物や米ぬか、もみ殻、菌などの敢えて人の手で有機物は投与しない

●基本水やりはしない/ 雨が降らなすぎる場合は除く

●草刈り、畝立てや耕し、支柱や網の設置はする

●タネ蒔きは基本する

●収穫をする

野菜を栽培したことない、もしくは栽培に興味を持ったことがない方にとってほぼほったらかし栽培でやってみたい!となるのか分かりませんが長い目で見ると、自分も大地も、自然も、いいことだらけです。ほぼほったらかし栽培の裏事情!は👇

ほぼほったらかし栽培の野菜たちはこちら👇

野菜の栽培は風土、種子の種類、畑の土壌環境、また調理では衛生管理や調理場の環境の違いから、記事内と同じ結果にならない場合があります。予めご了承下さい【国産素材】無添加調理”FIT FOOD HOME”。人気ブログランキング

コメント

ほぼほったらかしの栽培、私も同じ考えで、少しの野菜を作っています。

環境にもよく、体にもよく、手間もかからないぐーたら農法です。

こんちゃんさん、

少しでも大地から野菜が頂けるって本当にありがたいですよね。

末永く続けられるコツ、なのかもしれませんね。

コメントありがとうございました!